Creado en: marzo 27, 2022 a las 09:06 am.

Más sobre la festividad del Corpus Christi

En la crónica ¿Procesión comparsa? abordé la similitud y vasos comunicantes entre la estructura de una procesión del Corpus Christi y la forma en que se disponen los elementos de una comparsa o conga en los mamarrachos o carnavales cubanos. Pero esa celebración católica aportó mucho más a la evolución del arte escénico en la colonia de Cuba.

Apoyándome en las Actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana, transcribiré algunas referencias, sin modificar la ortografía de los originales.

En 1577, el Cabildo habanero dispone que para el Corpus “… haya algunaobrabuena (…) e se á tratado con Juan Pérez de Bargas, el cual dixo que tiene una obra buena (…) se trató que traiga lo que entiende que ha de rresitar [sic] para que lo vea el señor teniente (…) siendo obra tal, se le darán los cuarenta ducados…”. Aparece tempranamente la figura del censor, en este caso un señor teniente, quien, sin lugar a dudas, era un Teniente Gobernador, cargo inmediato inferior al de Capitán General. Como Pérez de Bargas recita, podríamos considerarlo nuestro primer actor, a falta de noticias más precisas sobre sus antecesores, Pedro de Santiago y Pedro Castilla.

En 1588 se utiliza el término farsantes, primer dato sobre el reconocimiento oficial de la existencia de actores, cómicos o representantes. El Cabildo ordena “… se diese libranza a Gaspar Dávila, mayordomo de esta villa para que (…) se le paguen los veynte ducados que se dieron a los farçantesde la obra que hizieron el día de Corpus Christi próximo pasado. Ya se dio la dicha libranza para dicho mayordomo para que se los pagase a Francisco de Mojica, autor de la dicha obra que se hizo el dicho día”.

Dos años después: “(…) se vio la petición de Jorge Ortiz mayordomo de la artillería del fuerte deste puerto y la memoria que presentó del gasto de los autos y danzas que se presentaron el día del Corpus Christi deste presente año y que se le paguen quinientos noventa y dos reales y se le dio libranza”.

Nótese que es la primera mención de autos, referida al género de teatro litúrgico conocido como auto sacramental, en boga en este siglo y el siguiente.

La primera fecha en que se mencionan en Cuba entremeses,es 1597. Se acuerda que: “… para las fiestas (…) de Corpus Christi (…) haya danzas y entremeses…”. El sabio español Emilio Cotarelo cita la definición que ofrece el Diccionario de Autoridades: “Representación breve, jocosa y burlesca, la cual se entremete de ordinario entre una jornada y otra de la comedia para mayor variedad o para divertir y alegrar al auditorio” Y añade Cotarelo: “Al promediar el siglo XVI, usábase intercalar en los autos sacramentales, sin duda para amenizar lo grave de su materia, unas piececitas jocosas, a las cuales se daba ya el nombre de entremés…”.

En acta del Cabildo del 22 de mayo de 1598 consta que a Donato de Santa María se le dieron ciertas libranzas que se le debían por los efectos tomados en su tienda para la farsa que se hizo en el Corpus del año anterior. Se habla por primera vez de farsa, género también breve que floreció en los siglos XVI y XVII y resurgió con inusitado vigor y variadísimo espectro en el XX.

Ese mismo año, en acta capitular del 3 de abril, se nombran “dos comisarios para las fiestas, danzas y obras de comedia”. Primera ocasión en que se hace referencia a la realización de comedias, lo que continua al año siguiente: el vecino Juan Bautista Siliceo, “…presentó una petición (…) en la qual pide su trabajo de la ocupación que tuvo en dos comedias que hizo las fiestas del Corpus”.

Como resumen de aquella centuria, no resulta ocioso reproducir el comentario de Rine Leal:

“Cuando Velázquez, terminada la conquista, comienza su etapa de colonización y los primeros vecinos se asientan en las recién fundadas villas, ya la procesión del Corpus en España ha dado sus primeros autos sacramentales y las farsas son aplaudidas en las calles de las principales ciudades. Cuando Pedro Castilla organiza los Corpus habaneros, aún Cervantes y Lope no han estrenado; cuando nuestras primitivas danzas e “invenciones” se transforman en comedias, en ese mismo instante el teatro español comienza a marcar sus mejores momentos. El paralelismo entre ambos fenómenos, el modelo y su espejo, es el mejor ejemplo del carácter colonial de nuestra escena”.

Es obligado hacer alguna referencia al acontecer peninsular. Allí la festividad del Corpus había contribuido al desarrollo del arte teatral. Muchos escritores, autores y actores del Siglo de Oro participaron en estas fiestas. El historiador español Ignacio Arellano, al abordar la obra de Pedro Calderón de la Barca, nos lo demuestra: “… Mucho más perfecto (…) es el que algunos críticos consideran el mejor de sus dramas de tipo religioso-hagiográfico, El mágico prodigioso, escrito para formar parte de las celebraciones del Corpus Christi del pueblo de Yepes, en 1637, por encargo del Ayuntamiento de esta localidad toledana”.

Adentrémonos en lo que ocurría en los núcleos urbanos de la Isla. En la crónica Tarasca infernal informé que esta estrafalaria serpiente aparece por primera vez en las actas habaneras referidas a la procesión del Corpus de 1604. Ya en las primeras décadas del s. XVIII, comienzan a celebrarse las festividades del Corpus en Trinidad, con griegos y diablitos, y en Matanzas también con diablitos. Sobre lo que ocurrió después en la hermosa ciudad del Yumurí nos ilustra el historiador José Mauricio Quintero y Almeyda:

“En el año de 1773 estaban todavía en su fuerza algunas prácticas, que si bien eran religiosas desde la más remota antigüedad, abandonáronse después bajo el convencimiento íntimo de que más contribuían en la plebe al escándalo que al laudable fin de arraigar las creencias católicas. Aludimos a la precisión de sacar la Tarasca en figura de serpiente horrible que llevaban delante de la procesión de Corpus, con que se representaba místicamente el vencimiento glorioso de Jesucristo en su muerte y pasión, del monstruoso Leviatán, y para cuyo costo y de los diablitos que le acompañaban se estableció un derecho a los taberneros”.

En las Crónicas de Santiago de Cuba, de Emilio Bacardí, hacia 1800, se encuentra una descripción que enriquece estas noticias:

“[…] estas comparsas tenían sus danzas y emociones análogas que precedían a la cruz y ciriales y circundaban a una graciosa torrecilla campanaria que cargaban dos peones y conducía a dos o tres jóvenes que repicaban sin suspender sus toques ni un momento. De eso sin duda se origina el dicho de repicar y andar a un tiempo en la procesión. En algunas casas se formaban altares para el descanso del preste y eran muy bellas las alegóricas loas que proferían dos o tres niños. Tanto en la procesión general como en los octavarios de San Francisco, Santo Tomás, Trinidad y Dolores [parroquias de la ciudad], se conducían bustos, estatuas y pendones con rostros pintados de santos y algunos de éstos iban precedidos por cantores, tamboriles y sonajas de africanos”.

No es ocioso recordar que nuestra primera referencia de un Corpus data de 1520, en Santiago.

Otra singular descripción nos la ofrece el investigador espirituano Rafael Pérez Luna:

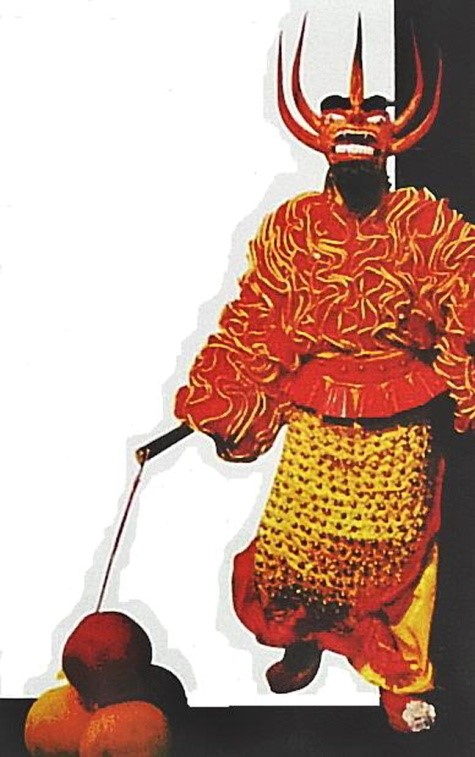

“En la fiesta del Corpus se ofrecía la novedad de los Diablitos que tenían para el pueblo poderoso atractivo. Eran negros esclavos, vestidos con trajes de colores, ceñidos con un cinto del cual pendían varias campanillas con que metían gran ruido, provistos de una especie de látigo a cuya extremidad se veían atadas una, dos o más vejigas infladas, de que se servían para darse golpes los unos a los otros, y cubierto finalmente el rostro con una máscara de cuero o de cartón, cuya punta les llegaba al pecho. Esa máscara en la parte superior estaba adornada con muñecos y cintas curiosamente colocadas y aseguradas en una armadura que cubría la cabeza; y de esta armadura se veía pendiente por entre las espaldas y a lo largo del lomo, una cola formada de crines. En la mañana del Corpus, antes de la misa, se introducían en la iglesia por la puerta principal y después de echados en el suelo hacían diferentes contorsiones y movimientos y salían a esperar la procesión. Acompañaban ésta en toda la carrera, tocando sus tambores, bailando y cantando delante de la cruz”.

Del historiador Manuel Dionisio González nos ha llegado similar acontecer en la villa de Santa Clara, en el primer cuarto del s. XIX.

“Fue costumbre entonces, como lo fue también después, concurrir a veces algunos oficiales de dichos gremios a hacer los altares, que se erigían en las calles de la carrera, señalada a las procesiones del Corpus y a su Infra-octava, proporcionando los zapateros el calzado para las danzantes que asistían a esos actos religiosos. Venía esto último a ser una imitación, con más o menos diferencia, de los mismos usos, que por esa época estaban en práctica en algunos pueblos de España, como Sevilla, y así como allá, marchaban también aquí, bailando delante de la procesión, distintas comparsas, que formaban el cuerpo de los llamados danzantes. En esa comitiva se distinguían la tarasca, varios gigantes, los tarasquillos, los diablitos, los papa-huevos, los nombrados moctezumas, por vestir sin duda el traje indio, y además dos grupos de muchachos, cuyo número llegaba a doce, vestidos unos de reyes cristianos y otros de reyes moros”.

Transcribo una crónica aparecida en la revista santiaguera Semanario cubano, el domingo 10 de junio de 1855. Carece de firma, pero podría pensarse que el autor es el director de la misma, José Antonio Collazo:

“Figuráos las calles de la carrera cubiertas, en vez de toldos, con enramadas de pencas de cocos, flores y frutas, y observad que de esta circunstancia ha tomado nombre una de las calles de la carrera [Enramadas, hoy José Antonio Saco, principal arteria de la ciudad]; levantábase en cada esquina un tablado, cubierto de ricos damascos, y desde el cual se echaba, por dos niños, la loa en los momentos de pasar por su frente el Santísimo: esta loa, como ya sabréis, era una especie de auto sacramental en el que solían correr parejos lo místico con lo profano, y muchas veces eran actores un ángel y una diosa del paganismo; pero estos enormes anacronismos y esta mescolanza irreligiosa pasaban desapercibidos por el ilustrado y piadoso auditorio, y terminaba la loa arrojando flores al Sacramento. Precedía a la cruz una comparsa de titiriteros llamados tocotines, y entre ellos danzando al son de una música grotesca, iba una monstruosa tarasca, que representaba al maligno espíritu vencido por el Altísimo.

Así seguía la procesión hasta que, terminada ya, salían a correr las calles todas vuestras lindas abuelitas, adornadas con el chorongo, la cotilla y el tontillo, y acompañadas de la grave comparsa de nuestros abuelos que, armados de las inseparables peluca, bastón y espada, las hacían la rueda y, bien entrando en esta casa para tomar una copa de agua alhoja, bien deteniéndose en otra para fumar un tabaco de mano, daban, en la iglesia matriz, las doce, en cuyo instante, cesando las diversiones, recojíase cada cual a su morada: a las cinco de la tarde repetíase igual escena prolongada hasta las diez de la noche, hora en que terminaba la algazara”.

Sobre la procesión del Corpus en La Habana, encontré una interesante descripción del investigador Manuel Pérez Beato:

“La iniciaba el clero mayor portando la custodia bajo palio, seguido de las comunidades religiosas que llevaban velas, y los acólitos y pajes con incensarios. A ellos se sumaban las autoridades –alcaldes y alguaciles- con mazas y pendones, acompañados por las tropas a pie y a caballo, a quienes se unía el pueblo –hombres, mujeres y niños, blancos y mestizos, indios y negros horros-, además de quienes representarían los autos de fe, los comediantes, danzantes y los portadores de la tarasca y los muñecones, terminando en jolgorio lo que tal vez se iniciaba con fe”.

Incuestionablemente, las festividades del Corpus Christi, junto a otras expresiones populares religiosas y profanas, constituyen un elemento sustancial en la evolución de nuestro arte escénico.