Creado en: octubre 24, 2021 a las 09:44 am.

Hacia la desnudez limpia de la luz: Macerar de Alberto Peraza

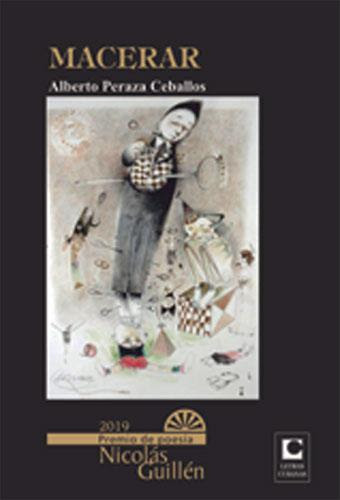

“Cuanto más subjetivo es un poema, más clara debe ser su línea narrativa, que satisface, al hablar de «significado», lo que Eliot llama un «hábito del lector». Dejemos que la narrativa tome ese hábito lógico del lector junto con su movimiento, y la esencia del poema hará su trabajo en él. Beneficiándose de la visión de la luz y el conocimiento de la desnudez oculta, la poesía debe arrastrar las causas ocultas aún más hacia la desnudez limpia de la luz.”[1] Semejante aserto de Dylan Tomas viene a explicar la magia, el encanto y los perfiles desgarradores de las prosas poéticas que conforman Macerar, libro de Alberto Peraza, que obtuvo el Premio Guillén de Poesía.[2]

En el libro se advierte un sesgo distintivo que lo vincula a la más honda, plena y desesperada confesión, a un exorcismo a causa de un desarraigo, donde el espíritu, el alma se desnuda con la calma que puede dar el tiempo transcurrido, que llega a convertirse en imán para comprender:

Yo ayudaba a mi madre a pelar DIENTES DE AJO. En agua los sumergía y flotaban. Así era más fácil que desprendieran la tela fina; y ya estaban listos para ser macerados en el morterito de piedra, herencia de mi abuela, y dejarlos caer en la sartén con grasa bien caliente y cebolla, para hacer el sofrito que luego caería en la olla de frijoles negros.

Me espantaba que mi padre regresara del trabajo y me sorprendiera. Cuando otros muchachos jugaban descalzos y se iban a los barrancos del arroyo con mi pistola de palo, yo prefería ayudar a mi madre. “Las guerras no son buenas ni en los juegos”, apuntaba ella, y una complicidad nos sacudía los huesos.

Mi madre siempre quiso tener una hija. Cuando nació mi hermano mayor, ella estuvo a punto de perder la vida, y solo por abrigar a una niña con sus brazos lo intentó de nuevo. Pero nací yo, “un macho de ocho libras y una bolsa de huevos colgando entre las piernas”, alardeaba mi padre orgullosamente. Entonces mi madre me acunaba con sus canciones y sollozaba, nunca supe si por amor o rabia. Yo me dormía pegado a su teta izquierda, la que perdió en la sala quirúrgica de un hospital de oncología.

No sé si alguna vez fui joven, porque a los diecisiete curaba las heridas de mi madre, la inyectaba, le daba de comer y tapaba el frío de su corazón macerado. Ahora ya no ayudar, ya no temor de ser descubierto en plenas labores caseras. Fui cocinero y experimenté el mismo olor del sofrito ejercitado en la infancia, como si aquellas lecciones de mi madre marcaran mi existencia y yo fuera un diente de ajo listo para desproveerme de mi cáscara, y enseñarle al mundo mi carne nauseabunda.[3]

La evocación llega a constituirse en tono y atmósfera de este poemario. Hay una introspección, un reconstruir de una vida por la memoria y las vías que sorteó un alma viva e inteligente. Percibimos un tono evocativo que va disponiéndolo todo con serenidad que a veces es amargura. Esta es una confesión quemante, dolorosa, pero nunca obvia, que puede llegar a sostener el tono, la forma del diario, y que muestra un insoslayable instinto telúrico, un fuerte apego a la tierra. Junto al canto de una naturaleza diferente está un llamado telúrico, un testimonio telúrico sobre el que se labró esa vida, que pugna con la misma intensidad que dicho canto:

Los bueyes de mi abuelo tiraban de los carretones con CADENCIA MILITAR. Parecían soldados, prestos a obedecer la tiranía de su dueño que, solo en contadas ocasiones, nos permitía subir a dar un paseo, y observáramos lo que era capaz de hacer para imponer respeto.

Sin el más mínimo reparo, una vez ordenó bajarnos en medio del camino rumbo al río adonde íbamos a tumbar pomarrosas y, ante el asombro de mis primos, me negué a desmontarme. Desacostumbrado a que alguno de sus nietos lo retara, levantó el látigo para castigarme, como a los bueyes. Quieto quedé, impenitente, descifrando las muestras de miedo y júbilo de mis acompañantes, incapaces de desobedecer, pero anhelando, como yo, la sublevación, llevados por el afán de comer las frutas a la orilla de las aguas vertiginosas.

Aunque tuvimos que correr, lanzarnos por barrancas y lodazales, perseguidos por aquel hombre flacucho y ponderoso, algo fundamental quedó sembrado, a la espera de que germinara, como las semillas y gajos que abuela plantaba en el jardín.

Mis tíos recolectaban la bosta de res, la ponían a secar, y luego la maceraban y esparcían el fétido abono que la tierra agradecía. Por eso eran esbeltos los espárragos, vigorosos los rosales, las hortensias, los jazmines, y un frondoso árbol de aguacate en el costado de la casa, que fue testigo de la muerte de un joven, al desprenderse de una de sus ramas; él que nada más quería saborear la espesa masa de su fruto, como si fuera un regalo de Dios.

Filas de bibijaguas acercaban la casa al río; cargadas iban, con las hojas que luego maceraban. A nadie importaba de qué estaban hechos aquellos cuerpecitos cabezones, que también eran macerados por la implacable pisada de los hombres.

Así crecimos, viendo lo que a nuestro alrededor acontecía, protagonizando momentos únicos, al decir de mi propio abuelo.

La casa, el patio y los jardines fueron macerados por el tiempo, y el camino que hasta allí llegaba quedó escondido bajo la hierba y los plantíos de tabaco.

Maceración: en eso se convierte gran parte de la vida.[4]

Donde se nos revela el carácter efímero, irruptivo y trascendente de la existencia. Un tibio tono y ambiente evocativo marcan las maneras de este libro que abre y cierra sus puertas con la confesión y refugia sus conflictos y fracasos – testigos del sacrificio propio y el sacrificio familiar – con dinámica voluntad en el ritmo indetenible del sol. La conciencia va del desapego a la afirmación dolorosa de lo propio, de la visión negadora del otro al fruto hermoso que toda alma quiere entregar, moldeada por el pábilo encendido, y por momentos humeantes de la memoria. Pues una íntima ternura se trasluce en todo este bregar entre familia y recuerdo. Recuerdo que puede convertirse en crónica, una peculiar crónica entibiada por el recuerdo.

Este es “el pensamiento de un alma rechazada” que ha dado testimonio de una corteza y una humedad, que le ha creado un cuerpo al inconsciente. Asistimos a la autoafirmación dolorosa de quien, desde una identidad distinta, perdió el paraíso de la casa de la infancia – que es como perder la infancia – donde encontramos siempre las pugnas que hacen y deshacen a la vez el mundo, y se pregunta cuánto hay en nuestras almas de las que nos trajeron acá, y nos concibieron a medio camino entre sus sacrificios, hazañas y desgracias, porque ve la escasa distancia que existe entre un héroe y una víctima. La condición efímera de la vida aquí se expresa con el verbo “macerar”, dando fe de una violencia omnipotente, donde los sucesos y objetos del mundo dejan de ser, o se convierten en otros, atravesados por el bramido hermoso de la naturaleza.

Esta identidad subsumida es puesta a prueba en territorios donde lo absurdo lleva a lo desgarrador, donde la naturaleza humana es trastornada por el absurdo,[5] y es vinculada a la idea, a la prueba de que todo crecimiento es doloroso.[6] Lo que queda expresado a través de imágenes fuertes, desgarradoras, que describen la soledad, la incomunicación, y que pueden mostrar cierta crudeza y expresionismo.[7] Pero es sagrada siempre la cuenta que saca el espíritu: “Escribo con la certeza de que no faltará quien lea estas líneas y me incrimine por ser cursi cuando digo que nadie quiere heredar el valor de sus muertos, el respeto a la vida, al derecho ajeno, a la tierra mil veces bendecida y poblada de cultivos ancestrales que lograban sostenernos, incluso en tiempos de guerras, peste, mutilaciones”.[8]

Los atajos y demoras de la materialidad marcan el espíritu. Es un hombre que habla por su corazón de niño inconscientemente a veces, y en quien los hechos cotidianos de la infancia se confunden con los hechos trascendentes en una neblina invisible ya para siempre. Es el mundo del niño que “palabras no tenía para explicar el porqué de las cosas”[9]. Algo se desangra y llegará a la cura en desarraigo, y las acciones físicas, por precisas, se convierten en metáforas.[10]

Si el poema en prosa es aquí el modo ideal para mostrar esta especie de confesión quemante que puede parecerse al diario o, a ratos, a la crónica, y llega a alcanzar alturas de eficacia expresiva, a veces siento que el texto termina en una línea antes de la que el autor lo deja. Pues este tipo de modalidad poética también debe hacer gala de tensión lírica. Y aunque es un libro de poesía, lo invaden personajes fuertes que provocan toda la ternura, o todo el desgarramiento. Por ejemplo la madre: “Mi madre no tuvo tiempo de volar: toda la paz se le enterró en las manos para moldear las cosas, como a la plastilina; apaciguar la yegua cuando estaba de parto; atrapar papalotes que se iban a bolina.”[11] O el padre, que es dibujado en tramos creíbles y humanos, pese a que su fin fuera “dominar desde su fronda como el más fértil de los hombres”[12], y lo que más le preocupara fuera “el dominio perdido”.[13]

Como se maceran los alimentos, así también se maceran los seres que llegan a estar exprimidos, reblandecidos, atormentados, golpeados, castigados, heridos, sumergidos, como indica el amplio espectro semántico de la palabra que da título al poemario. Pero en su afán de crónica, de confesión largamente pensada y armada de dolor, también se divisa el país y la investidura de una generación, con sus problemas cotidianos y materiales, que a veces llegan a hacer trono en sus almas, el país, con sus costumbre y carencias: “Hice trizas la bandera que guardaba en mi pecho, cuando lo que me enseñaron en la escuela se desplomó con el muro de Berlín, y ahora la remiendo con mi propia piel, para que no me falte”. [14] Y se pregunta ¿somos un poco malos ciudadanos?: “Una isla para otros miserables con la que han intentado humillarme muchas veces; de la que nos enseñaron a chupar, como chupan los alacranes de su madre, hasta dejarla extinta”.[15]

Este desahogo, esta mezcla de plegaria y confesión de un cuerpo, de un alma, de un país, no podía terminar sino mostrando una comunión con la escritura, con la poesía que es identidad, que es vida. Pues hay como un exorcismo, ya lo dije, luego de estas cuentas ajustadas con el pasado, con sus más íntimos e infinitos afectos, que lo regresan a la fe, a la calma interior, a la paz, y, lo más misterioso y hermoso, gracias a la poesía:

Macerar las PALABRAS para hacer el poema. Palabras que cortan como el filo de una daga. Soy yo el desangrado; quien se autodestruye cada vez que escribo un poema. He padecido males que el papel no soporta porque pesan como años, que debo llevar hasta el sitio adónde van los condenados en espera del juicio al final de los días.

Son estas las palabras que tengo que decir. Me cansé de usar la máscara, que me sigan reconociendo quienes no van a padecer por mí y hacen de sus vidas una gran apoteosis; y el caos irrumpiendo por las paredes de mi carne.

El vaho del poema corroe hasta la pudrición, pero me da una libertad que desconocía.

Macerar las palabras, sofreírlas como cuando hacía el caldo de frijoles de mi niñez, y tragar. Construir la bala, cargar la pistola. No quitar el dedo del gatillo porque nunca se sabe quién puede aparecer.

No son de nadie estas palabras mías. Nadie ha de pedirme cuentas por usarlas, como nadie va a pedir cuentas por mi casa que también es mía, aunque un día sea de otros, como ocurre con ciertas cosas que duran más que uno. Algo que no va a suceder con mis palabras porque de ellas soy el único dueño. Yo las construyo y administro. Busco el blanco y disparo.[16]

Para así probar con creces que el objeto de la literatura es la vida, como sabiamente supo ver Martí. Su vida, su destino están ligados a la poesía, a la literatura, ya para siempre, porque escribir poesía es también ejercitarse en no morir, la urgencia imperiosa de preservar ciertas cosas del mundo de uno, como ha dicho Brodsky. [17]No es una existencia mejor, sino alternativa, no es un intento de animarla. Es un espíritu que busca carne, pero encuentra palabras, así como Peraza en su libro Macerar.

[1] – Dylan Tomas. Respuestas a una entrevista (1934) Revista digital Buenos Aires Poetry. Junio 21, 2018

[2] – Alberto Peraza. Macerar. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2020.

[3] – Alberto Peraza. Ob.cit, p. 7.

[4] – Alberto Peraza. Ob. cit, pp. 22 – 23.

[5] – Véase el poema “Mojarse y salpicar…”, p. 44.

[6] –

Veo ESCENAS en mi memoria. Una y otra vez se repiten, chocan entre sí. Como los átomos producen una reacción en cadena, que invade y arrasa. Mi padre se niega a complacernos cuando pedimos cuarenta centavos para ir al cine. Mi madre se tumba frente a la máquina de coser Singer; con el sonido del pedal y la correa nos dormimos. Mi padre y mi madre tan distintos el uno de la otra; tan ajeno y plomizo él, ella tan laboriosa y solidaria.

“Comer fuera es un lujo”, advierte mi padre. Mi madre paga el alquiler de un carro para ir a un restaurante de la ciudad y pasa por debajo de la mesa los billetes, porque mi padre le recuerda que él no tiene dónde caerse muerto. Cuando el mesero trae la cuenta, dice que es el hombre quien paga, y saca el dinero de su bolsillo. Mi hermano y yo nos miramos y mi madre baja la cabeza con bochorno porque ya no pueden engañarnos, y una lágrima exprime sus ojos. “Hemos comido como reyes”, dice mi padre. Se limpia las manos con el mantel, toma agua, se pone de pie para hacernos saber que es hora de volver a la rutina de la casa. Va directo a la cama complacido porque “la noche se hizo para dormir”.

Mi madre va a arreglarnos la cama; se sienta a la máquina para seguir su faena nocturna y podamos ir otra vez a un restaurante, a la playa de vez en cuando, visitar un parque de diversiones, tener una bicicleta mi hermano y yo una pizarra para desbordar mi vocación por el magisterio.

Después el cáncer prematuro de mi madre, la pérdida, cuando mi hermano y yo éramos aún adolescentes.

Mi padre, ajeno y plomizo, vivió ochenta y cuatro años. Tenía bien claro que no quería durar, sino vivir, y Dios se lo concedió. Justo una semana antes de morir, hizo el amor con una de sus amantes. A todas untaba creyón en el clítoris afirmando que “el hombre se tiene que valer de las armas de que dispone”. Era hábil mi padre, incluso para morirse. De sus ojos brotaron dos lágrimas y me apretó la mano derecha acaso para ser asistido por el perdón, y se lo concedí.

Las escenas se repiten en mi memoria como una ráfaga, con la que ya no se puede matar a alguien que está muerto. (p. 56 – 57)

[7] – Véase el poema “Me impacientan los perros”, p. 59 y “Dar, y recibir a cambio…”, p. 71.

[8] – “Entre las manos me hincan los BIENES MATERIALES”, pp. 74 – 75.

[9] -“Dar y recibir a cambio”, p. 71.

[10] – “Yo era un enfermo y no tenía cura. Y mi padre me encerró en el cuarto y me tapó la boca”. “Yo era un enfermo”, p. 5. “Como si aquellas lecciones de mi madre marcaran mi existencia y yo fuera un diente de ajo listo para desproveerme de mi cáscara y enseñarle al mundo mi carne nauseabunda”, “Escribo con la certeza”, p. 8.

[11]– “Nadie desmentía LAS MANOS DE MI MADRE”

[12] – “Yo era un enfermo y no tenía cura…”, p. 5.

[13] -“Yo era una piedra en el zapato de mi padre”, p. 17.

[14] – “Tuve un árbol, una perra…”, p 81.

[15] – “Me alimentan con la mentira”, p. 40.

[16] -“Macerar las palabras”, p. 82.

[17] -Joseph Brodsky. “Sobre Ossip Maldestam”. La letra del escriba, n. 163, la Habana, p. 11.