Creado en: junio 18, 2023 a las 10:32 am.

Bolero de oro

(01/07/1990)

¿Quién no tiene un bolero anclado en ese sitio del pecho, a la izquierda del esternón, por donde a veces nos duele el recuerdo? El que más y el que menos, si asistió a los balbuceos de la radiodifusión, deshojó blancas margaritas rubendarianas con el malogrado Pablo Quevedo. Quevedo no grabó discos, y se llevó su voz íntima, pequeña, como para protegerla. Su recuerdo se extinguirá con el último testigo: «Ya Quevedo se ha marchado. De su voz no queda nada». Y con el último testigo, desaparecerá, también, aquel mito lejano de sonoras campanitas de cristal.

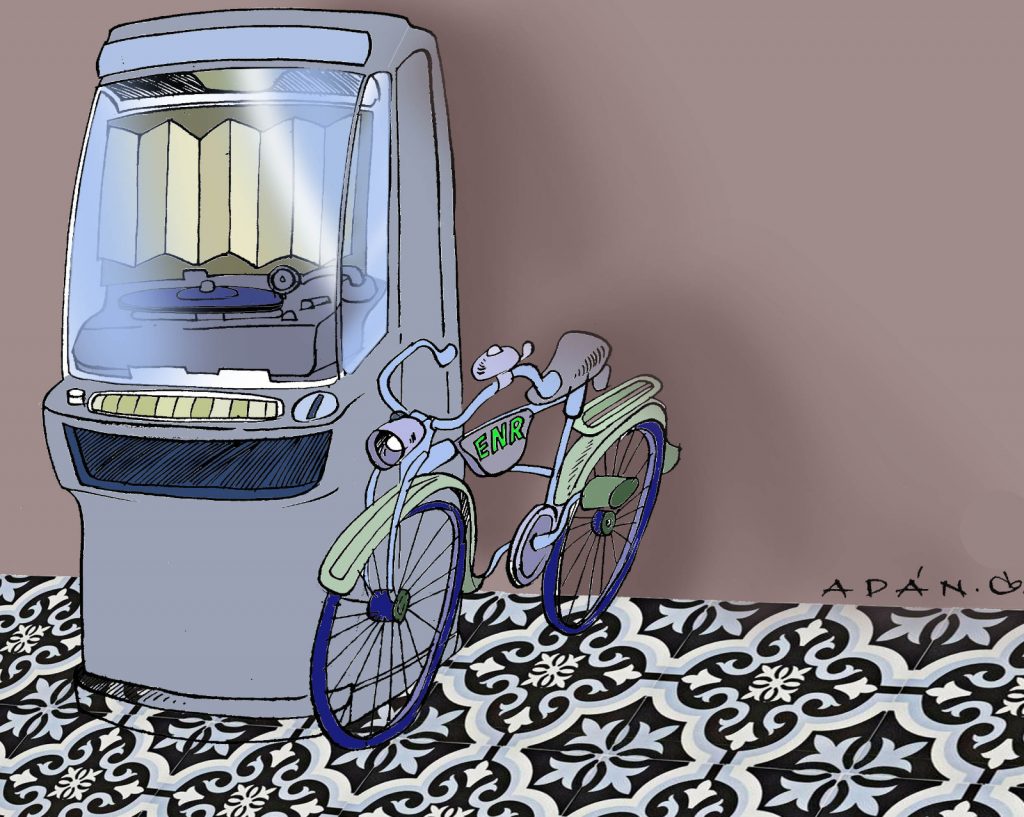

Nunca he sacado la cuenta del dinero que me gasté, en níqueles, escuchando a María Luisa Landín o a Toña la Negra en las vitrolas de bares y bodegas. Pienso que, de haberlo ahorrado, ahora podría tener uno de esos tres en uno que, por muy estereofónicos que sean, no pueden compararse, en mis recuerdos, con aquellos aparatos iluminados y llorosos de mis tiempos de bohemio y cubilete.

Había teclas en las vitrolas que todavía, a la maratónica distancia de cincuenta años, conservo en la memoria. Una de ellas, la J-7, correspondía a Cenizas, un bolero que me regresaba a mi primera noviecita, olorosa a jazmín de El Cabo: «Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor…». Níquel a níquel, entablé una lucha entre mi dedo índice y aquella tecla, a ver cuál se gastaba primero. A la larga, ganó el dedo.

Era por la época en que Daniel Santos, el Inquieto Anacobero, desafiaba a Caramés, un jefe policíaco, dispuesto a vengarse de la mujer que lo había traicionado: «La mato, aunque venga el guardia que está en la esquina, aunque venga Caramés con su pelotón…».

No tan homicida, Arsenio Rodríguez me estremecía, en días de penuria, recordándome con crueldad, en medio de mi decepción amorosa, que «hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar…». Después, devenido en contable melódico, Arsenio llegaba a un balance desalentador: «porque, sacando la cuenta, en total […] el mundo está hecho de infelicidad».

Y, sin embargo, los amantes del bolero disfrutábamos de nuestra tristeza, quizás como una catarsis medio masoquista. La diferencia entre argentinos y cubanos radica en que los primeros lloran con letra de tango y nosotros, en tiempo de bolero.

Por su parte, Isolina Carrillo, jacobina del mundo de la flora, le dio categoría a nuestra humilde y perfumada gardenia, sentándola, por decreto, en el trono que ocupaban las camelias de Margarita Gautier. Isolina hizo accesible, a quienes no podían comprar orquídeas, la elegancia social del regalo: «Dos gardenias para ti; con ellas, quiero decir: te quiero».

Compartí estrenos con Orlando de la Rosa y Felo Bergaza. Orlando, simpático y fraterno, nos cantaba sus canciones, diciéndonos que las había escuchado en alguna parte:

—¿Qué te parece esta canción que oí por la radio?

Y nos cantaba, en voz baja: «nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se encuentran». Al final, preguntaba:

—¿No la has oído antes?

Y ante la respuesta negativa, estallaba gozoso:

—Entonces es mía. La acabo de componer.

Libraba así a su nueva canción de los peligros de la reminiscencia, permitida hasta ocho compases, y de posibles acusaciones de plagio.

Felo Bergaza, con su ingenuidad a cuestas, era una sonrisa que se deslizaba sobre el teclado de su piano. Su despiste total lo caracterizaba. Un día, llegó tarde a un ensayo en Tropicana. Todos se alarmaron; no era su costumbre. Se excusó ante Rodney, el director del espectáculo:

—Perdón: pero me acosté muy tarde. Estuve toda la noche tocando para una americana flaca y un americano viejo, que se entusiasmaron con mis interpretaciones…

Después se supo que eran el famosísimo cineasta Cecil B. de Mille y su romance de aquel momento, la estrella hollywoodense Audrey Hepburn. Para cualquiera, en el mundo del espectáculo, aquello hubiera sido un honor; pa- ra Felo fue, sencillamente, una anécdota más sobre su tradicional despiste.

Adolfo Guzmán se sentaba al piano, y le pedía al letrista:

—Ve diciéndome el texto…

Y sobre la frase, que escuchaba por primera vez, iba surgiendo la melodía que marcaba con un solo dedo y después completaba, improvisando el acompañamiento. En cierta ocasión, Guzmán me reveló que el argumento de una canción romántica se limita a tres situaciones: tú y ella se aman, tú la amas y ella no te ama, ella te ama, pero tú no la amas; si ninguno de los dos se ama, no hay canción. Lo demás lo pone el talento del compositor. Y a él, francamente, le sobraba talento. Prueba al canto: No puedo ser feliz y Te espero en la eternidad.

El King, José Antonio Méndez, contaba cómo surgió uno de sus más grandes éxitos. Estaba en México, y se fue a celebrar el cumpleaños de un amigo. Entre canciones y tequilas, olvidó que había dejado a su compañera en el hotel. Llegó muy de mañana y ella, víctima de los celos, le había echado doble pestillo a la puerta. Cogió la guitarra y le cantó arrepentido: «Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías…». Y se abrió la puerta, para darle entrada a una de las canciones que lo transcienden. «Desde entonces —contaba—, mis condiciones fueron las razones que ella aceptaría». Y se reía con su risa de niño maldito pero bueno.

Ese que está allí, el guanabacoense Juan Arrondo, era incansable. Podía estar más de doce horas cantando sus composiciones. Convencía a cualquiera de que «se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco». En su hogar, convertía la cuota de carne de la quincena en saladitos para acompañar el omnipresente ron de sus descargas, y la compartía con los visitantes. Allí, con Silvio Rodríguez y Eduardo Robreño, disfrutamos, en ocasión memorable, una sesión de música popular y generosidad sin límites. Aunque su guitarrista acompañante era gastronómico, empleado de una pizzería, Arrondo no lo utilizaba más que en el arte. Ponía el bisté de la familia, como diciendo: «¿Ves que se puede compartir la cuota de carne con los amigos y no estar loco?». Y no sé si será un chiste o una casualidad, pero, debajo de la fotografía que perpetúa su memoria en un centro cultural de Guanabacoa, hasta hace poco aparecía una advertencia inusual en tales sitios: «No fumar». Arrondo, tan comprensivo con los errores humanos, hubiera disfrutado de esa increíble paradoja.

Por los caminos del bolero, he conocido a gentes inolvidables. A algunos de ellos, personalmente; otros, como Pedro Junco, me han acompañado en momentos de decepción y tristeza, solo a través de su obra: «Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos…». No tuve el gusto de conocer al compositor pinareño, pero fue y sigue siendo mi compañero en noches de nostalgias.

Candito Ruiz parece refutar a Guzmán, cuando afirma, en su antológico bolero: «Ya es muy tarde, el amor que yo sentía no lo siente ya, por ti, mi corazón…». Pero mentía Candito. Si la quiso como nadie la querrá y le compuso un bolero, es, sencillamente, porque la siguió queriendo. Todavía está por escribirse el primer bolero dedicado a alguien a quien no se ame.

Por eso, porque el bolero le canta al amor en idioma sencillo y entrañable, ha resistido el embate de las nuevas modalidades, manteniéndose en pie y despertando un entusiasmo permanente que se concreta, todos los años, en el Festival Boleros de Oro, de la UNEAC. Un evento que, para mí al menos, es como apretar la tecla de una recóndita vitrola que llevo a la izquierda del pecho, para disfrutar, a cada rato, de mi íntima, pequeña y renovada tristeza:

—Pon vasos limpios, y repite aquí…

El trago y el bolero. Hasta que duelan.

Disfrute también de: